HOME

第17期十段戦第六局、1978(昭和53)年12月6日、東京、将棋会館先手、挑戦者、米長邦雄。後手、十段、中原誠。

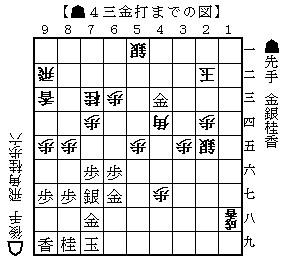

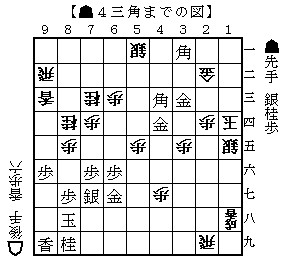

本局の自戦記は米長邦雄『ヤグラ将棋好局集』(一九七九年、日本将棋連盟)にある。以下の記述はそれをふまえている。序盤は当時の矢倉の二十四手組で始まり、ともに端を突き越し、桂を跳ねる30手目まで同型が続き、そこから▲4六歩 △4三金右 ▲4七銀 △4二角で、先手米長の攻め、後手中原の受け、へと方針が別れた。しかし、後手の反撃力が強そうで、先手の攻めが成立するとは思えない。それが当時一般の評価であり、実際、飛車の無意味な上下運動が始まり、立会人は千日手の規定を確認した。しかし、これは米長の演技だったのである。将棋の神様まで油断するような手順を重ねてから、彼はいきなり歩を突き捨てて仕掛けた。意表を突かれると中原誠は弱い。そう米長は読んでいた。もちろん、実戦は作った芝居のようには進まない。もともと衆目の見るところ無理な攻めである。飛角を捨てた猛攻の末、盤上から米長の攻め駒がすべて消えてしまった。そこでひとまづ▲4三金を打つ。ここからが本当のドラマだ。

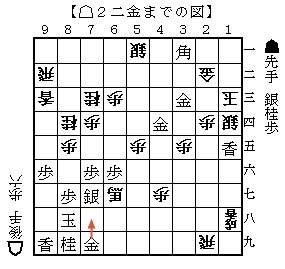

図での正着は△1三玉だった、とのこと。以下▲4四金で角を取られても、△1四玉から入玉を目指せばいい。しかし、中原は別の手を指してしまう。△2九飛だ。入玉の得意な彼がなぜ、と疑問に思う人は少ないのではないか。△2九飛は、ひとまづ打って悪くなるとは思えない、ごくあたりまえの手だからだ。けれど、米長はこれを見て「勝った」と思う。▲3八銀などでこの飛車をいぢめれば、後手の入玉を阻止できるのではないか、と考えた。なにより、奇妙な受けが彼には見えていた。

図での正着は△1三玉だった、とのこと。以下▲4四金で角を取られても、△1四玉から入玉を目指せばいい。しかし、中原は別の手を指してしまう。△2九飛だ。入玉の得意な彼がなぜ、と疑問に思う人は少ないのではないか。△2九飛は、ひとまづ打って悪くなるとは思えない、ごくあたりまえの手だからだ。けれど、米長はこれを見て「勝った」と思う。▲3八銀などでこの飛車をいぢめれば、後手の入玉を阻止できるのではないか、と考えた。なにより、奇妙な受けが彼には見えていた。

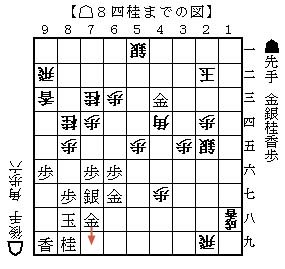

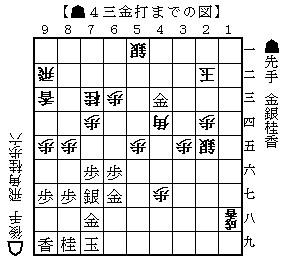

△2九飛 ▲8八王 △9六歩 ▲同歩 △8四桂

△8四桂は詰めろである。△9六桂▲同香△9九角以下だ。先手陣は崩壊を避けられそうにない。が、である。米長は読んでいた。

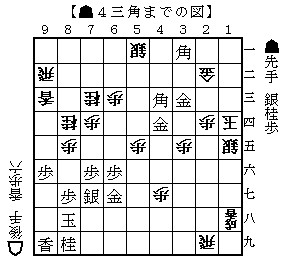

図で米長は7八の金を引くのだ。将棋に興味を持ったばかりの私にさえ、これが不自然な手であるのはわかった。不自然なだけではない。△3四角が金の両取りになってしまうではないか。

図で米長は7八の金を引くのだ。将棋に興味を持ったばかりの私にさえ、これが不自然な手であるのはわかった。不自然なだけではない。△3四角が金の両取りになってしまうではないか。

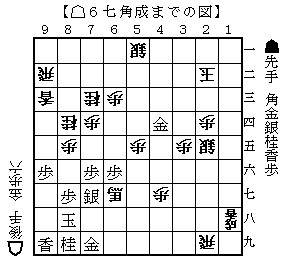

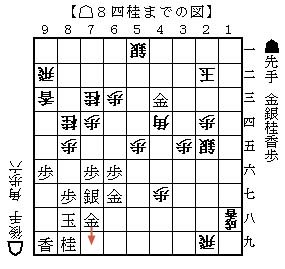

▲7九金 △3四角 ▲4四金 △6七角成

中原もそう指した。

ひどいことになった。先手玉は結局また詰めろである。そしてもう防ぎようが無い。だから米長は攻めた。悪あがきか。いやいや。

ひどいことになった。先手玉は結局また詰めろである。そしてもう防ぎようが無い。だから米長は攻めた。悪あがきか。いやいや。

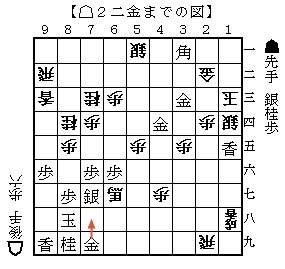

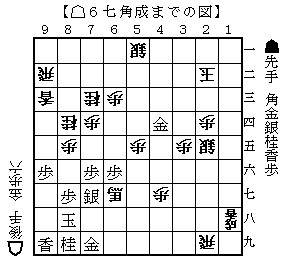

▲3三金打 △1三王 ▲1五香 △1四銀 ▲3一角 △2二金

最後の△2二金を米長は望んでいた。ここに駒を使わせてしまう。すると、次の一手で後手の攻めは切れてしまうのだ。それは奇妙や不自然というより、ほとんど神秘的な一手だった。

さっき下がった金を上がるのである。

さっき下がった金を上がるのである。

▲7八金

これだけのことで、もう後手は手も足も出せなくなった。

△1五銀 ▲6七金 △1四王 ▲4三角

方針を変え、いまさらのように中原は入玉を目指すが包囲されてしまった。

▲4三角が決め手である。以下、△9六桂から中原は攻めた。しかし、それは形づくりでしかない、と米長は述べて解説を終えている。

▲4三角が決め手である。以下、△9六桂から中原は攻めた。しかし、それは形づくりでしかない、と米長は述べて解説を終えている。

※最後の図から投了までの手順は、△9六桂 ▲同香 △4二銀 ▲同金 △9六香 ▲2二角成 △9七香成 ▲7八王 △8七成香 ▲6八王 △7七成香 ▲同桂 △9八飛成 ▲7八香打まで先手の勝ち

図での正着は△1三玉だった、とのこと。以下▲4四金で角を取られても、△1四玉から入玉を目指せばいい。しかし、中原は別の手を指してしまう。△2九飛だ。入玉の得意な彼がなぜ、と疑問に思う人は少ないのではないか。△2九飛は、ひとまづ打って悪くなるとは思えない、ごくあたりまえの手だからだ。けれど、米長はこれを見て「勝った」と思う。▲3八銀などでこの飛車をいぢめれば、後手の入玉を阻止できるのではないか、と考えた。なにより、奇妙な受けが彼には見えていた。

図での正着は△1三玉だった、とのこと。以下▲4四金で角を取られても、△1四玉から入玉を目指せばいい。しかし、中原は別の手を指してしまう。△2九飛だ。入玉の得意な彼がなぜ、と疑問に思う人は少ないのではないか。△2九飛は、ひとまづ打って悪くなるとは思えない、ごくあたりまえの手だからだ。けれど、米長はこれを見て「勝った」と思う。▲3八銀などでこの飛車をいぢめれば、後手の入玉を阻止できるのではないか、と考えた。なにより、奇妙な受けが彼には見えていた。 図で米長は7八の金を引くのだ。将棋に興味を持ったばかりの私にさえ、これが不自然な手であるのはわかった。不自然なだけではない。△3四角が金の両取りになってしまうではないか。

図で米長は7八の金を引くのだ。将棋に興味を持ったばかりの私にさえ、これが不自然な手であるのはわかった。不自然なだけではない。△3四角が金の両取りになってしまうではないか。 ひどいことになった。先手玉は結局また詰めろである。そしてもう防ぎようが無い。だから米長は攻めた。悪あがきか。いやいや。

ひどいことになった。先手玉は結局また詰めろである。そしてもう防ぎようが無い。だから米長は攻めた。悪あがきか。いやいや。 さっき下がった金を上がるのである。

さっき下がった金を上がるのである。 ▲4三角が決め手である。以下、△9六桂から中原は攻めた。しかし、それは形づくりでしかない、と米長は述べて解説を終えている。

▲4三角が決め手である。以下、△9六桂から中原は攻めた。しかし、それは形づくりでしかない、と米長は述べて解説を終えている。